他在副军职位置工作时, 接到离休通知, 始终想不通, 咋比别人早?

发布日期:2025-03-06 17:54 点击次数:155

1964年10月,曾任海军后勤部副政委的吴西少将,在全力投入工作之际,意外收到了离休通知,这对他来说无异于晴天霹雳。面对突如其来的命令,他倍感困惑,整夜难以成眠。在五六十年代,离休制度尚不完善,且通常需个人申请后组织才会作出决定。当时尚无明确的离退休年龄,多数开国将领尚在五十岁左右,尚未到退休之年,为何吴西就被提前通知离休了呢?下面小史就带大家一起了解一下。

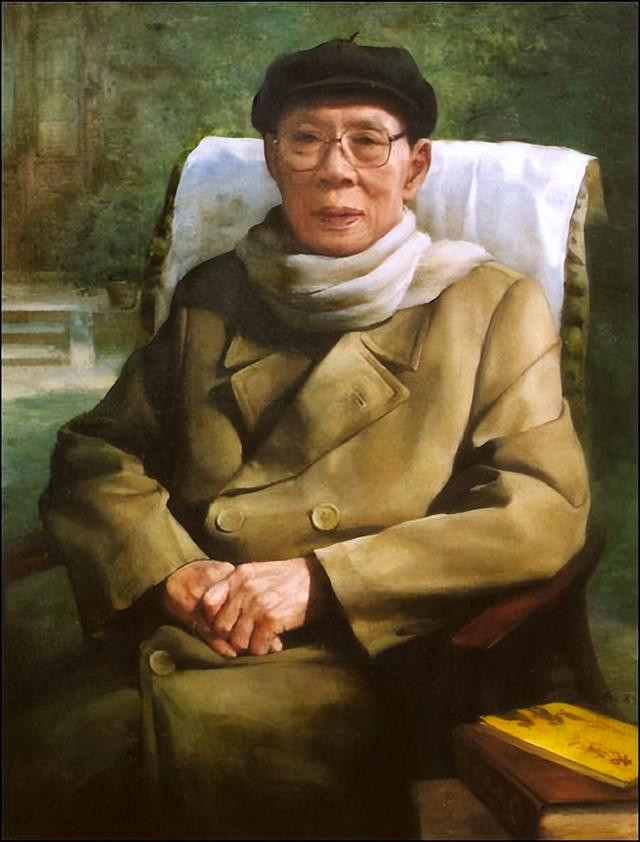

吴西

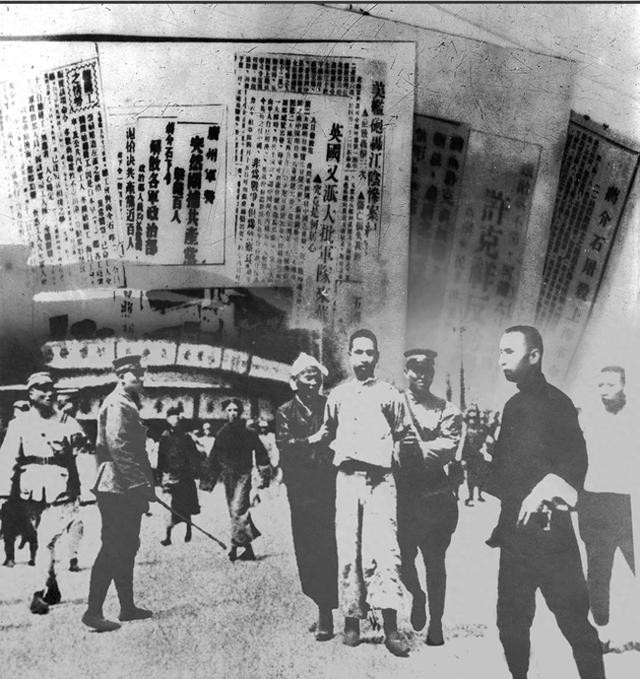

1903年吴西出生于广西一户普通的农村家庭。自幼家境贫寒,但父母始终坚信教育的力量,竭尽全力支持他上学。他在学校接触到了革命思想,受到了共产党领导的熏陶,深受革命理念的感染。在那个时代,民族危机四伏,吴西怀揣着强烈的爱国心,积极投身到抵制日货的运动中,毫不犹豫地站在了反对日本帝国主义的前线。

随着时局的变化,吴西决定投身革命。进入红军后,他加入了由邓小平、张云逸等老一辈革命家领导的队伍。吴西在红军中起初担任了许多基层工作,历经了无数艰苦的战斗和挑战,然而也在战斗中受了重伤。尽管如此,他顽强的生存意志和坚定的革命信念让他在重重困难中死里逃生。凭借着顽强的生命力和坚定的革命信念,他一路坚持,最终生还。

1931年2月,红七军在乐昌武水一带进行战斗时遭遇了敌军的突袭。在这场战斗中,吴西不幸被敌人的炮弹击中,导致腿部重伤。面对突如其来的危险,红七军的军长张云逸迅速做出了决定,将一部分重伤员留下治疗,以确保他们能够得到及时的救治。此时莫文骅得知了吴西受伤的消息,特意赶去探望,并亲自送上了十块大洋和一百毫洋的慰问金,这不仅是物质上的支持,更是一份深厚的情谊。

伤情稍有好转后,吴西便重新回到了队伍中。那时,红七军已经划归红三军团管辖,吴西也在这过程中重新见到了担任政委的滕代远。战火连天,伤痛不断,在接下来的几场战斗中,吴西和莫文骅都多次受伤。两人几乎成了红七军中屈指可数的幸存者。经历了数场激烈的战斗,身上满是伤痕,他们成为了红七军的象征,是这支队伍在艰难岁月中顽强生存下来的少数勇士。

在1940年的冬天,日军动用了大量兵力对冀中平原的北岳区进行了猛烈扫荡。面对强敌,吴西领导的十七团采取了地雷战术,在平汉铁路西端设置伏击,连续在高门屯、宣村、龙岗等地成功伏击日军,取得了显著的战果,歼敌数百,同时缴获了大量军需物资。

12月14日吴西指挥的十七团在高门屯附近的定曲公路上成功地布置了地雷,针对日军一个中队的押运队伍,结果炸毁了60多辆运输汽车,全歼了数十名日军,并缴获了大批武器。此战不仅粉碎了敌人的物资运输,也大幅削弱了敌人的战斗力。

随后的12月26日,在宣村以南、黄宫城北的铁轨上,十七团再次布置地雷,成功炸毁一列日军货车,击毙了护送的100多名日军,并缴获了大量军用物资。这次宣村伏击使平汉铁路暂停运行达三天之久,严重影响了敌军的物流补给。这些胜利的消息迅速传到了八路军总部,朱德总司令对吴西及其部队的英勇表现给予了高度评价和奖励。

吴西

1945年延安召开了举世瞩目的七大会议。莫文骅和吴西作为红七军的代表,出席了此次重要会议。那时莫文骅已是中央党校第一部的书记,而吴西则担任了第二部的书记。在七大正式召开之前,中央特别命令朱德和陈毅两位领导在延安组织召开了一次红七军的座谈会。这场座谈会专门回顾和总结了红七军过去在革命斗争中的重要贡献,会上红七军的英雄事迹得到了高度的赞扬。

对莫文骅和吴西而言,这次座谈会令人深受触动。根据当时的统计数据显示,红七军和红八军于1930年合并时,兵员总数曾一度突破7000人。然而经过数年的战斗,特别是在艰苦的长征途中,红七军的队伍日渐稀少。最终当他们抵达陕北时,整个队伍的人员数仅剩下约130人。

1951年,吴西在长期带病工作中逐渐感到身体力不从心,最终被诊断患上了淋巴结核,他依然没有放松工作,继续全力投入到党和军队的建设中。可随着病情的加重,吴西感到自己无法再像以前那样高效工作,身体的困扰也让他不再能全心全意地服务于党和人民。于是退隐的想法悄然生根发芽,吴西决定主动提出让贤。

军队

有些朋友劝他,可以边治病边继续工作,毕竟年纪尚轻,何必匆匆退下。然而,吴西心中早已有了决断,他认为从个人的角度,继续留在职场或许更为舒适,但从党和革命的需要出发,主动让贤才是最合适的选择。他曾在一封信中表达过自己的心情:“如果从个人角度来看,台上自然比台下要好。但若从党的利益出发,我更应让年富力强的同志接班。”这番话,彰显了吴西对党和革命事业的深远考虑与无私奉献。

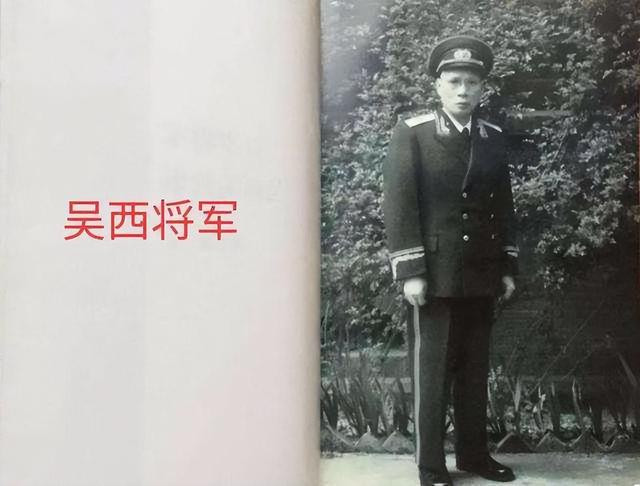

1955年,吴西被授予海军少将军衔,这不仅是对他多年奉献的认可,也让他成为了我国军队中少数民族少将之一。对于这个荣誉,吴西从未骄傲自满,始终牢记毛主席的教诲:“全心全意为人民服务。”吴西深知,任何的荣誉和职务,都无法与党和人民的事业相比。他将自己的一生献给了人民军队,为建设和发展人民海军尽心尽力。

吴西

1958年8月,吴西在身体状况越来越差的情况下,主动给海军党委写信,请求从领导岗位上退下来。他在信中表示,由于自己因病无法充分履行职责,建议由更年轻、更有精力的同志接替自己的工作。此信表露了他内心的矛盾与决心,但也显示出他对党忠诚的决心与对工作高度的责任感。

1964年,吴西却在那个时候接到了离休的通知,吴西当时年过六十,虽然在很多同行眼中,他的年纪算不上老,但确实已经比很多同龄将领要年长了。吴西虽然已晋升为少将,并在军队内有着显赫的职务,但从生理角度看,他的身体状况不再像年轻时那样能承受连续的高强度工作。

尽管在当时并没有统一的离退休标准,但如果干部的健康状况出现问题,或者年龄过大,组织是可以提前安排离休的。就吴西来说可能这也是他早早离开的一个原因。

吴西

吴西是那种不拘泥于职务高低、始终站在革命事业前沿的将领。他的军旅生涯充满了多次跨越职务和军种的变动,始终忠诚地为党工作。他曾担任过川北军区政治部主任,这个职务相当于军政治部主任,代表着他已经进入了军职干部的行列。在随后的几年里,川北军区机关根据需要将他调入海军,担任北海舰队第四海军学校的政委,这是一个正军级的单位。他从陆军调入海军,换了新的岗位,但并没有感到丝毫的不适,反而勇敢地迎接新挑战。

离休意味着他从一个曾经充实的工作岗位上抽离,而且意味着不再参与日常的军事和政治活动,对于他这样一个革命一生的老将来说,心中的失落和不甘是可以想象的。最终吴西决定不让自己陷入无所事事的状态,而是充实自己的人生,继续贡献余力。

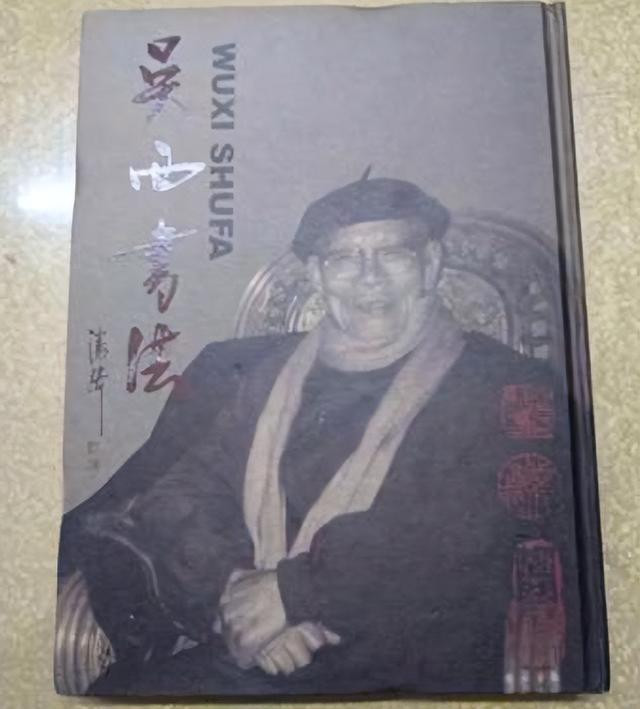

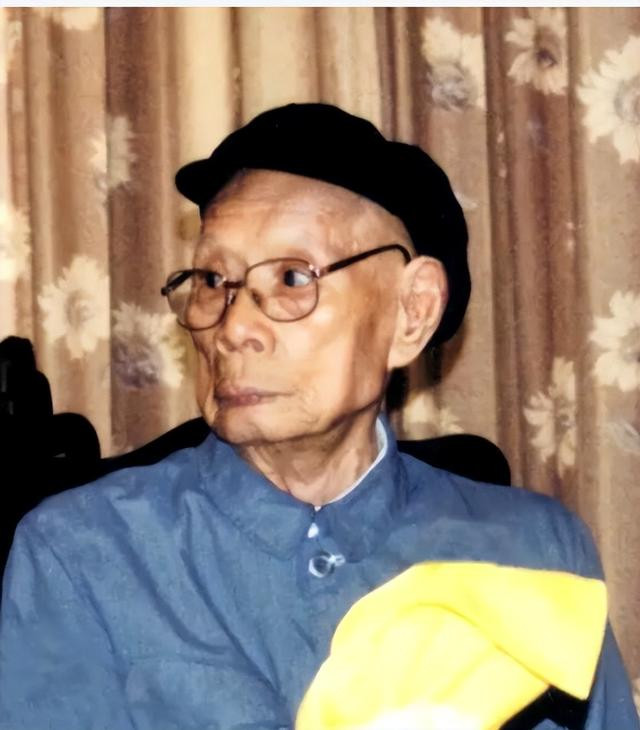

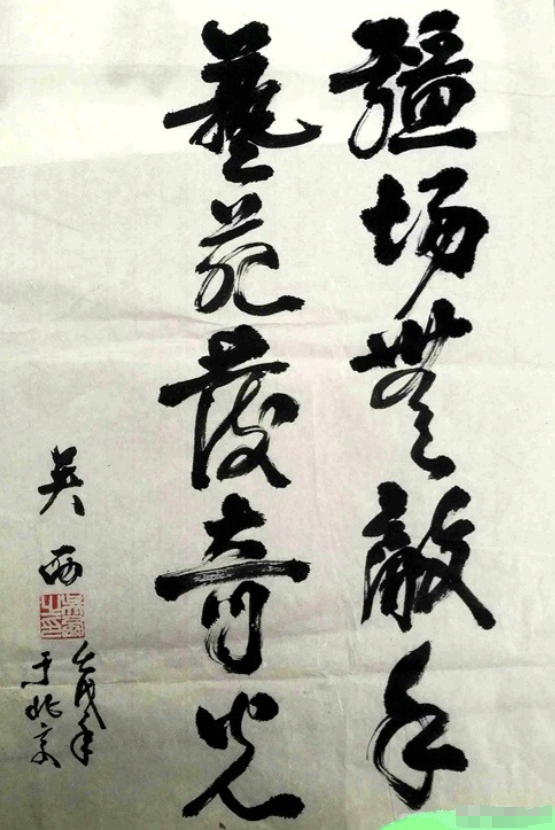

离休后的吴西并未放慢前行的步伐。在晚年他开始学习书法,终于在102岁时举办了个人书法展览。他的书法笔力雄浑、端正稳重,许多参观者驻足称奇,纷纷赞叹吴老的精神状态与艺术才华。

吴西

有记者曾向他请教长寿的秘诀,吴西笑着回应:“吃亏是福呀。”这句话是他一生经历的真实写照。从革命斗争到晚年的从容,他用自己的实际行动诠释了什么是“吃亏”。即便在最后的岁月里,吴西依然如同在战场上般坚定不移,心无旁骛地践行着自己对党、对人民的承诺。

1999年国庆五十周年之际,莫文骅和吴西两位老将军都受到了总政治部的邀请,前往天安门参加庆祝活动。当时,莫文骅已九十岁,身体已不再如昔。总政治部特别提醒:“若老同志身体欠佳,最好不要参加,活动时间长达四个半小时。”家人出于关心,劝他放弃。可莫文骅听后非常不悦。

正当他犹豫时,吴西——近百岁的老战友也接到邀请。虽然家人也劝他不要去,但吴西听闻莫文骅的坚持后,深受触动,他毫不犹豫要求家人取回退回的请柬,并立即打电话鼓励莫文骅:“做为老军人,必须去!爬也得爬上去!”最终,吴西与莫文骅并肩走上天安门城楼,亲眼见证祖国的强大和盛世荣光。这一刻是两位老将军的荣耀,也是他们几十年奋斗与牺牲的凝聚。

吴西将军书法

2000年,莫文骅去世,吴西深感失落,亲自参加了追悼会,冒着酷暑赴灵前致哀。尽管年事已高,吴西依旧精力充沛,晚年的他仍坚持学习书法,并多次举办个人书法展览,直到104岁去世。他用一生证明了:革命精神从未老去。

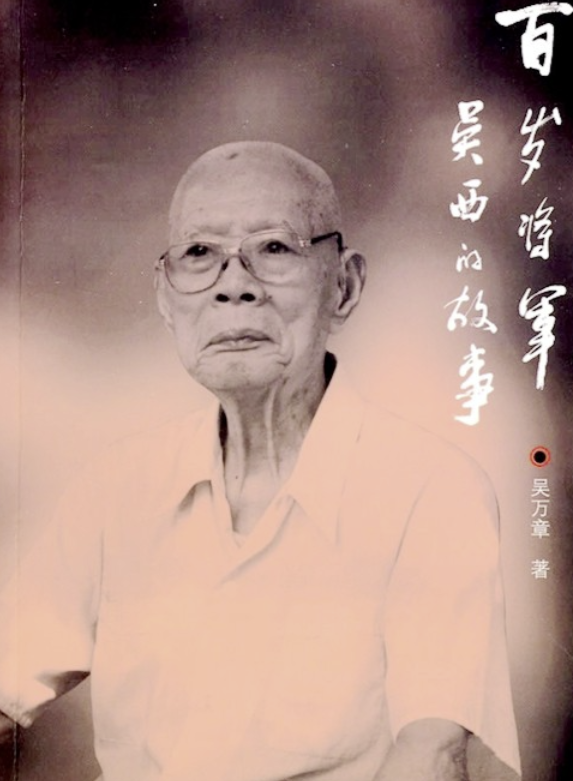

吴西的生平中还有一个有趣的细节,曾让他与岁月发生了些许错位。在所有的档案和文件中,吴西的出生年份一直被记载为1903年。然而吴西多次向组织反映,自己实际上出生于1900年,年轻时由于年龄超过规定,曾把自己的年龄“减”去三岁,才得以顺利入学。

遗憾的是由于相关证据无法提供,档案中的“错误”始终未能更正。直到2002年,吴西的家乡族人在整理族谱时,才发现了这个问题,确认了他实际的出生日期是1900年10月6日。这一发现使得他错过了百岁生日的庆祝,遗憾中带着一丝无奈。2005年7月,吴西将军以104岁高龄辞世,成为中国人民解放军历史上最年长的开国将领之一。

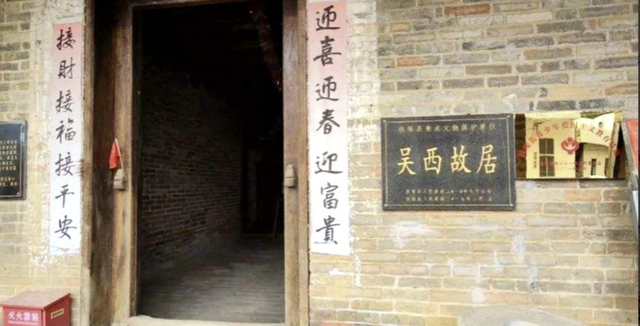

吴西将军故居